NFPA79の2007年改訂と2012年救済策が商社やメーカーに与えた影響

2024/12/10

- LAPP

砂川 裕樹

NFPA79は、米国市場における産業機械の電気基準を定める重要な規格です。

2007年の改訂では、特にケーブル仕様の変更が注目されました。この改訂により、従来使用されていたAWMケーブルが許容されなくなり、機械メーカーや弊社のような商社に大きな影響を与えました。

規格遵守のための変更は、米国市場への参入や製品適合性の維持において欠かせない課題となりました。

本記事では、2007年改訂内容の詳細やその影響、また2012年改訂による解決策について解説します。

【目次】

NFPA79の2007年改訂が商社に大きな影響を与えた

NFPA79における2007年の改訂内容

ー許容されなかったAWMケーブル

ーNFPA79の2007年改訂による変化

ーNFPA79の2007年改訂内容のまとめと結論

2007年の改訂後に起きた2つの弊害で困ってしまったメーカー

機械メーカーの立場から見たNFPA79改訂の問題点

NFPA79の2012年の改訂で、この弊害を解決する救済策が登場

まとめ

NFPA79の2007年改訂が商社に大きな影響を与えた

「NFPA70とNFPA79の違い | なぜ遵守する必要がある?」で、NFPA70(NEC、全米電気工事基準)とNFPA79が一定期間ごとに改訂されてきたことに触れました。NECは、2008年/2011年/2014年/2017年と3年ごとに改訂されており、NFPA79のほうは、2007年/2012年/2015年/2018年に改訂されています。

過去を振り返ると、弊社のような商社に一番大きな変化を与えたのはNFPA79の2007年改訂版のときでした。

NFPA79における2007年の改訂内容

この改訂において、特に[12.2.7.3]の項目が、まさに日本の産業界を激震させたのです。それは以下のような一文でした。

<12.2.7.3 器具の配線材料。単導体又は多導体タイプAWMは許容されない。>

<例外:リストに記載された組立品の一部が意図する用途に適している場合、タイプAWMは許容されなければならない。>

<原文>

Appliance Wiring Material Single conductor or multi-conductor Type AWM shall not be permitted.

Exception: When part of a listed assembly suitable for the intended application, Type AWM shall be permissible.

「リストに記載された組立品」というのは、ULなどの認定機関に安全性を認証されたリステッド認証を得た完成品のことを指します。

例えば制御盤がUL508Aを取得していれば、制御盤内の配線にAWMケーブルを使用することができる、というのが例外に書かれていることになります。

許容されなかったAWMケーブル

先ほど述べた改訂で「許容されない」と明言されたAWMとは、かつてこちらのコラムでも紹介した「Appliance Wiring Material」の略称のことです。AWMは、電源制御回路など幅広い用途に使用されるケーブルで、UL規格でリコグナイズド認証されたものです。

ちなみにリコグナイズド認証とリステッド認証については、以前のコラムをご参照ください。簡単にいうとリコグナイズドは、部品・材料などのコンポーネントに対し、リステッド認証は完成品に対して、ULの要求事項を満たす場合に使用が許可されるUL認証マークです。

NFPA79の2007年改訂による変化

屈曲性のある制御ケーブルや、ケーブルトレイケーブル、データケーブルやサーボやモータ用ケーブルなど産業機械には多くの種類のケーブルが用いられていますが、これらが原則として、「すべてリステッド認証ケーブルに切り替えてください」という話になったわけです。

この改訂により影響を受けるのは、NFPA79は北米の規格だからといって北米の機械メーカーだけではなく、北米に輸出をする世界中の機械メーカーも含まれるわけです。AWMケーブルは安価で優れた屈曲性から取り回しもしやすく高い汎用性を買われて幅広い用途で用いられていましたが、2007年度版からAWMケーブルの使用が禁止されたのです。

弊社としてはありがたいことに、この改訂をきっかけに多くの日本メーカー様から「すぐにでもリステッド認証ケーブルを紹介してほしい」という声を頂戴しました。

LAPP社ではすでに実績のあるリステッド認証品を多くラインナップしていましたので、お客様の要望に応えることができました。

なぜAWMケーブルが使用禁止とされたのか?

さて、ではなぜAWMケーブルが使用禁止とされたのでしょうか?

それには様々な要因があるのですが、代表的なものとして以下が挙げられます。

1. NECではAWMに関して電気的(電圧、電流)、物理的(難燃性、環境性)、機械的要求(材質、絶縁体厚み)などの規定をしていない。

2. NECでは建屋内の配線にAWMは認められていないが、産業機械の設置時に、AWMが汎用的であるがゆえに間違って使用をされていた。(例:メイン供給電源(サーキットブレーカーやヒューズボックス)から機械の制御盤までにAWMを使用)

3. AWMケーブルの難燃性はものにより幅広いため。AWMとはいっても、"UL horizontal"の最低限の難燃性と、"FT6 plenum test"の最高レベルの難燃性のものがある。燃えやすいものは高温環境で過電流が流れると火災の原因となったり、火災を広げかねない。

4. AWMは0.002インチからの絶縁体厚さを認めており、AWMケーブルの機械的な強度も、ものにより幅広いため。薄い絶縁体のものは導体がむき出しになり感電の危険性を及ぼす。

つまり、AWMケーブルを本来正しくない箇所に設置されていたため、安全性の観点から本来の正しい場所で使用してもらおうと、使用が制限されたということになります。

NFPA79の2007年改訂内容のまとめと結論

AWMケーブルをもうまったく使用できないのかというとそうではありません。

例外にもあるように、ULリステッド認証を取得した完成品の装置内であれば、これまで通り安価なAWMケーブルを使えます。

制御盤など、そもそも北米向け機械ではUL508Aの取得が必須なものであれば特に問題ではありません。

しかし、これが複数の配電盤やロボットからなる自動製造ラインとなるとどうでしょうか?

もちろん自動製造ラインまるごとひとつで完成品としてリステッド認証を取得できるのであればAMWケーブルを使えますが、実際は容易なことではありません。複数の装置となる分、部品数も増え、承認プロセスのための時間もコストもかかります。

面倒な話ですが、いずれにせよ2007年のNFPA79改定以降、産業用機械のケーブルを使う際はリステッド認証の製品を使うほうが北米への機械輸出がスムーズになるということに間違いはありません。

2007年の改訂後に起きた2つの弊害で困ってしまったメーカー

ここまでは、NFPA79の2007年の改訂で、日本のメーカーが騒然となった話をお伝えしました。しかし、まだ話は終わりではなく、続きがあるのです。

2007年の改訂は、産業機械へのケーブルの安全性を高める目的で、AWMケーブル(リコグナイズド認証)から、リステッド認証ケーブルに切り替えましょう! という話でした。NFPA的には良かれと思い改訂したのですが、実は機械メーカーの立場から見ると、その結果またもや、いろいろな弊害が出てきてしまいました。

機械メーカーの立場から見たNFPA79改訂の問題点

まず1つ目に、先ほど述べた通り、2007年の改訂では「AWMケーブルはリステッド認証を得た完成品の中でしか使用できない」とされたものだったため、AWMケーブルを継続したい場合は、機械もしくは装置全体でリステッド認証を受ける必要が出てきました。申請にかかる費用や時間もばかにできるものではなく、機械メーカーから不満が続出しました。

そもそもAWMケーブルの規格ではそこまで高い難燃性が求められなかったため、材質にPVCが使われることが多かったのです。ケーブル外径も小さくでき、さらに高い柔軟性により工事の際にケーブル取り回しが楽ということで幅広い用途に用いられていました。

しかしメカ的強度や温度特性、さらに難燃性の要求レベルが上がったリステッド認証品では、従来のAWMケーブルと比べ、ケーブルが太くなり柔軟性も下がる結果となってしまったのが2つ目の弊害です。

では、リステッド品で従来のAWMケーブルと同等の屈曲ケーブルはどこのケーブルメーカーが扱っていたのでしょうか?

……残念ながらどのケーブルメーカーも当時は販売していませんでした。

この影響を受けた代表例が、可動部に設置されるサーボ動力用ケーブルです。

制御盤外に設置されるこのケーブルにはUL508A(制御盤向けのUL規格)の適用外になるため、2007年の改訂の結果、個別でリステッド認証を受けたケーブルを使用する必要がありました。

仮に、低い屈曲性に妥協できたとしても、ケーブル曲げ半径が大きくなるに従いドラッグチェーンも大型化してしまいます。

このようにNFPA79-2007の要求自体と、それを満たすことには大きな剥離がありました。

いくらNFPAがリステッド認証のケーブルを使えといっても、機械メーカーとしてはそもそも屈曲性が必要な環境ではAWMケーブルしかないので使えないという話になり、さまざまな不満が湧き出た結果、NFPAは2012年の改訂での「制限付きでAWMケーブル使用可能」に踏み切ったのです。

NFPA79の2012年の改訂で、この弊害を解決する救済策が登場

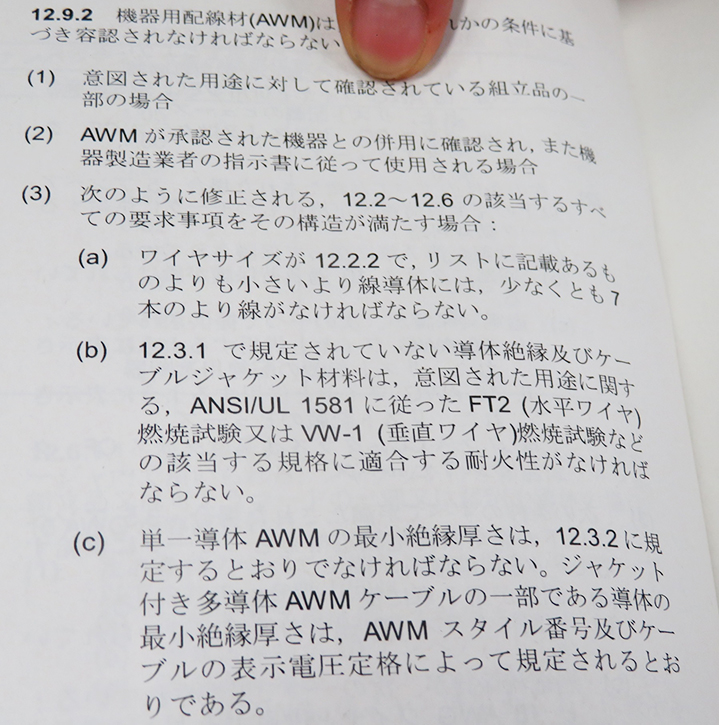

2012年の改訂では前回の[12.2.7.3]の項目が削除され、新たに[12.9]が追加されました。この[12.9.2]では、ある一定の条件下においてAWMケーブル(リコグナイズド認証)を利用してもよいということになりました。

一定の条件とは、【★写真1】のように[12.9.2 (1)および(2)]に記載されています。

「意図された用途に対して確認されている組み立て品の一部の場合」、「AWMが承認された機器との併用が確認され、また機器製造者の指示書に従って使用する場合(には認められる)」というものです。これだけでは何を意味している文なのか意味不明ですが、要は前述のとおり可動部でのケーブル使用が問題に上がったので、サーボアンプもしくはモータメーカーが使用しても問題ないと判断をし、マニュアル等の指示書に記載をしたケーブルであれば、AWMケーブル(リコグナイズド認証)でも使用が許されるということです。

ただし、最終的に米国に機械を輸出する際には、なぜAWMケーブル(リコグナイズド認証)を使ったのか、各州の規制監督局(AHJ)に、その理由をしっかりと説明する必要があります。結局は最終判断はAHJによるものなので、リスクや手間を省く面を考えると、リステッド認証されたケーブルを最初からチョイスしたほうがリスク回避になるでしょう。

現在は、屈曲部などに対してもリステッド認証された最新ケーブルが登場しています。もちろん、弊社が取り扱っているLAPP社のケーブルも、かなり前からリステッド認証に対応しています。詳細については弊社の営業担当にお問い合わせください。

まとめ

2007年のNFPA79改訂は、AWMケーブルの使用禁止という大きな変化をもたらし、商社や機械メーカーに多大な影響を与えました。

しかし、この改訂によって安全性が向上し、電気配線基準の統一が進んだ一方で、使用可能なケーブルの選択肢が減り、コスト増加などの弊害も発生しました。

2012年の改訂で一部の救済策が導入され、規格対応の負担が軽減されましたが、規格遵守の重要性は変わりません。

利用企業様は今後も改訂内容を理解し、対応策を講じることが市場競争力の維持に繋がります。

そういった専門性の高い情報はケーメックス・オートメーションでは常に監視し、知識のアップデートを行っています。

お困りだったり不安を抱えている企業様はぜひ当社へ一度ご相談ください。

★関連製品

ULリスティング ケーブル→https://www.kmecs-automation.jp/standard/002/cable/

ULレコグニション ケーブル→https://www.kmecs-automation.jp/standard/019/cable/

ちなみに、NFPAの最新情報について知りたい方は、弊社のホワイトペーパーをダウンロードしていただければ、より詳しい最新情報について学ぶことができます。

砂川 裕樹プロダクトマネージャー

Murrelektronikのエキスパートになるべく奮闘しています。

お客様の問題点の解決や要望に応えられるよう日々勉強中です。

学生時代から鹿島アントラーズの熱狂的ファンでチームが勝つべく毎週全力応援。

時には残念な結果に終わることもありますが、敗戦をお客様の機械配線のご相談に引きずらないようオンオフの切り替えをしっかりしております。

関連製品

-

OLFLEX® VFD 2XL [NFPA79 2018年版準拠]

-

OLFLEX® VFD Slim [NFPA79 2018年版準拠]

-

OLFLEX® CONTROL TM/TM CY [NFPA79 2018年版準拠]

関連カテゴリ

新着記事

-

2025/11/14

-

2025/11/04

-

2025/07/31

-

2025/07/30

-

2025/06/23