NFPA70とNFPA79の違い | なぜ遵守する必要がある?

2024/11/08

- LAPP

砂川 裕樹

機械設計や工場で生産技術に携わるエンジニアの皆様は、NFPAについてご存じの方も多いのででしょう。詳しい内容を知らなくても、「NFPAという言葉は知っている」という方もいらっしゃるかもしれません。

まず、なぜNFPAについて学ぶ必要があるのか、本コラムをご覧の皆様はご存じかと思いますが、北米向けの機械配線で遵守すべきルールとなっているためです。

このルールに従わない場合、北米へ機械出荷後、想像もできないほど大きな問題を抱えることになります。

皆様の助けになれるよう本コラムの情報が少しでも参考になれば幸いです。

【目次】

ケーブルや電線にまつわる規格、NFPA70とNFPA79とは何か?

NECやNFPA79は勧告だが、実質的に強制性を持つ理由は?

NFPA79の承認はAHJにより行われる

NFPA79が未承認の状態で輸出してしまうリスク

まとめ

ケーブルや電線にまつわる規格、NFPA70とNFPA79とは何か?

NFPAとは「National Fire Protection Association」(https://www.nfpa.org/)の略称で、日本語では「全米防火協会」と呼ばれる米国の非営利組織のことです。

NFPAでは、火災や電気などの災害によって、死亡、傷害、経済的な損失を被らないように、300以上の規格を策定しています(2018年現在)。

NFPA 70は一般的に「NEC」(National Electrical Code、米国電気工事基準 )と呼ばれており、その名のとおり、様々なシチュエーションでの電気工事に関する事項をまとめたものとなっております。(NECの説明動画はこちら)

本コラムでも以降はNFPA70を示す場合NECと表記します。

しかしながら、安全性や生産効率化の観点から、産業機械はより複雑で特殊な電気配線を要しており、NECの要求事項の例外を正当付けるために、適応範囲を産業機械に限定された電気規格として、「NPFA79」(米国産業機械用標準)が生まれました。

本連載で特に説明したいポイントは、ケーブルや電線にまつわる規格に関してです。

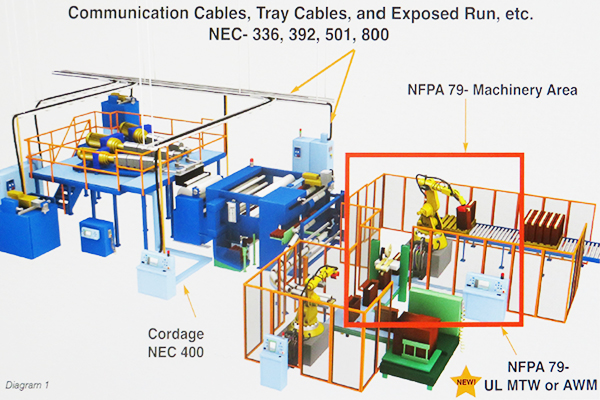

大きくケーブルの使用用途を区分すると、工場の配電盤から建屋内に設置された各種機械の制御盤への間の動力用や通信用に用いられるケーブルと、各種機械内で使用されるケーブルに分けることができます。

NECとNFPA79の適用範囲。赤で囲まれた部分がNFPA79の適用範囲。

NECとNFPA79の適用範囲。赤で囲まれた部分がNFPA79の適用範囲。

簡単に言うと、産業機械の電気配線で使う際に求められるのがNFPA79で、その機械に入るまでの建屋内の配線に求められる規格がNECとなる。

ここで、工場の配電盤~機械の制御盤までの建屋内を走るケーブルや配線方法に関する米国電気基準を定めている規格が「NEC」です。

一方、後者の機械内に使用されるケーブルや配線方法の規定は「NFPA79」で定められています。

NECの中でも「産業機械配線に関してはNPFA79を参照すること」と記載されています。

つまり、NECとNFPA70は相互に参照される関係にあり、そのため両者をセットで考える必要があります。

また、厄介なことに、このNECやNFPA79は約3年ごとに改定されています。

新たに追加される項目があるため、規格について常に100%理解をすることは容易ではありません。

NECやNFPA79は勧告だが、実質的に強制性を持つ理由は?

このNECやNFPA79は、それ自体が法律というわけではありません。

これらはもともと強制力があるものでなく、あくまで「電気配線はこうあるべき」という勧告書という位置づけです。

ところが、ややこしいことに、米国では各州ごとに法律が制定されており、ある州では議会が、ある年度版のNECを、建屋の配線基準として法制化するケースがあるのです。

そうなると、日本メーカーが米国に機械製品を輸出する場合にも、必然的に各州で法制化されたNFPA79に適合したケーブルや配線をしなければなりません。

先ほど強制力がないと説明しましたが、その舌の根が乾かないうちに「この基準に則っていないと輸出が難しい」という話になってしまいました。

NECは、2008年/2011年/2014年/2017年と3年ごとに改定されており、またNFPA79のほうは、2007年/2012年/2015年/2018年に改定されています。

各州ごとに最新改訂版を法制化することもありますが、それ以前の古いものを基準にすることもあり、バラつきがあります。

3年ごとに規格が変わるため、どこがどういう規格を採用しているのか、それを調べるだけでも大変。これも日本メーカーにとって厄介な理由の一つになっています。

NFPA79の承認はAHJにより行われる

NFPA79が法制化されたときに、米国に輸入された機械の設置を承認するのは、各州にある「AHJ」と呼ばれる規制監督局の監査官です。

ここでNFPA79の基準に従ったケーブルがされているか、ケーブル配線が適切かをチェックして、チェックをパスすればようやく機械設置の許可が下りるわけです。

NFPA79が未承認の状態で輸出してしまうリスク

先述しましたが、日本のメーカーが機械を輸出し、もしもユーザーが火災などのトラブルや事故に見舞われたとき、このNFPA79の基準を満たしていないことが判ると機械メーカーに訴訟を起こされるリスクがあります。

米国は訴訟大国ですから、NFPAに準拠することは、企業の利益を守るうえでも大変重要なことなのです。

まとめ

折しも現在の米国の情勢をみると、政権によって、こういった規格の運用基準が変わり、より厳格に規制がかけれる可能性もないとはいえません。

そのため、いざというときのためにも、機械設計の際にはNFPA79の基準にしっかり則った製品を選定することが賢い方法といえるでしょう。

★関連製品

ULリスティング ケーブル→https://www.kmecs-automation.jp/standard/002/cable/

ULレコグニション ケーブル→https://www.kmecs-automation.jp/standard/019/cable/

砂川 裕樹プロダクトマネージャー

Murrelektronikのエキスパートになるべく奮闘しています。

お客様の問題点の解決や要望に応えられるよう日々勉強中です。

学生時代から鹿島アントラーズの熱狂的ファンでチームが勝つべく毎週全力応援。

時には残念な結果に終わることもありますが、敗戦をお客様の機械配線のご相談に引きずらないようオンオフの切り替えをしっかりしております。

関連製品

-

OLFLEX® VFD 2XL [NFPA79 2018年版準拠]

-

OLFLEX® VFD Slim [NFPA79 2018年版準拠]

-

OLFLEX® CONTROL TM/TM CY [NFPA79 2018年版準拠]

-

OLFLEX® CLASSIC 110/110CY/110SY

-

OLFLEX® CLASSIC 115CY

-

OLFLEX® 140/140CY

-

OLFLEX® CLASSIC 100/100CY/100SY

-

OLFLEX® CLASSIC 110/110CY BLACK 0.6/1kV

関連カテゴリ

新着記事

-

2025/11/14

-

2025/11/04

-

2025/07/31

-

2025/07/30

-

2025/06/23